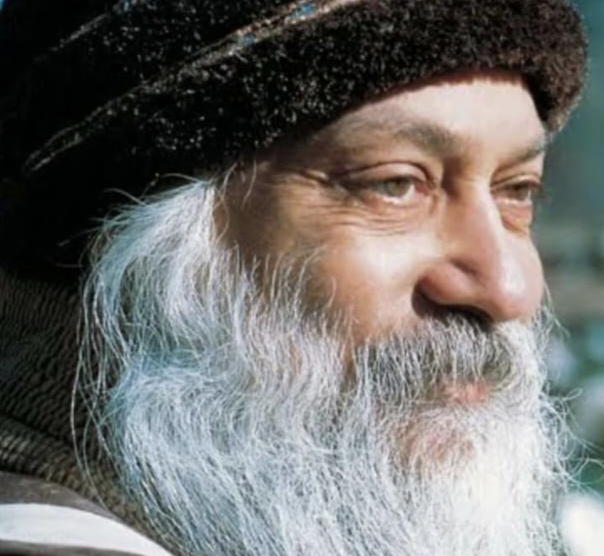

आश्रमों और धार्मिक संगठनों के घेरे से बाहर, चेतना के विज्ञान के प्रस्तोता ओशो — अब शिक्षा जगत में

पवन सचदेवा

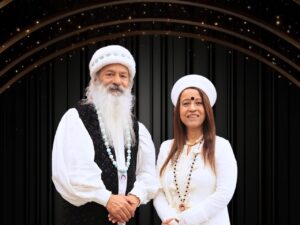

टेलीग्राम संवाद, सोनीपत। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दीपालपुर गांव स्थित श्री रजनीश ध्यान मंदिर में हमारे विशेष प्रतिनिधि की ओशो अनुज, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती से हुई विशेष बातचीत कुछ अंश :-

- विश्वविद्यालय में युवाओं को ओशो का जीवन दर्शन पढ़ाने से क्या लाभ संभव हैं ?

ओशो का जीवन दर्शन पढ़ाने से छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आत्म-प्रबोधन और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाले गहन दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ओशो की शिक्षाएं ध्यान, स्वतंत्र चिंतन और जीवन के गहरे सत्य पर आधारित हैं, जो छात्रों को तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती हैं। यह शिक्षण युवाओं को न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने में भी समर्थ बनाता है। परिणामस्वरूप, समाज में प्रेमपूर्ण नेतृत्व, सहनशीलता, और नवाचार की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

- क्या विश्वविद्यालय में युवाओं को ओशो का जीवन दर्शन पढ़ाने से समाज में नए मूल्य स्थापित होंगे ?

प्राचीन काल्पनिक जीवन मूल्यों का खंडहर ध्वस्त होने की कगार पर है। ओशो का क्रांतिकारी दर्शन आधुनिक युग के अनुकूल मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार की शिक्षा रूढ़िवादी सोच और पूर्वाग्रह को चुनौती देती है, और समाज में समग्रता, सह-अस्तित्व और मानवीयता को बढ़ावा देती है। यह छात्रों को शांति, प्रेम, भाईचारा, समता, सहिष्णुता, सत्य, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे नए मूल्यों की ओर प्रेरित करेगी। यह नए युग के अनुरूप मूल्य-आधारित समाज का निर्माण कर सकती है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामूहिक जिम्मेदारी का भाव भी सशक्त होता है।

- क्या ओशो की शिक्षा द्वारा राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, परिवार एवं समाज के ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन हो सकते हैं ?

ओशो की शिक्षा चेतना-आधारित जीवन पर केंद्रित है, जो राजनीति में पारदर्शिता, गणतंत्र के स्थान पर गुणतंत्र, डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी, अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद सहज साम्यवाद के आगमन, पूंजी उत्पादन के प्रति सम्मान-भाव, और विज्ञान में मानव-कल्याणकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। वे व्यावहारिक सलाह देते हैं कि किस प्रकार विज्ञान, राजनीति अथवा पूंजीपति की गुलामी से मुक्त हो। परिवार और समाज के संदर्भ में, उनकी शिक्षा विवाह की जगह रिश्तों में प्रेम और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। उनके विचार बाहर से व्यवस्था को बदलने के बजाय भीतर से व्यक्ति को बदलने पर जोर देते हैं। यदि सही तरीके से अपनाया जाए, तो यह विचारधारा वैश्विक और प्रगतिशील बदलावों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

- क्या ओशो की शिक्षा द्वारा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का सपना साकार हो सकता है ?

‘वसुधैव कुटुंबकम’ यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार–उपनिषद कालीन ऋषियों का यह सुंदर सपना ओशो की शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप साकार हो सकता है। उनकी ध्यान और प्रेम पर आधारित शिक्षा जाति, धर्म, लिंग भेद, रंग भेद, भाषा और राष्ट्रीयता की सीमाओं को मिटाने पर जोर देती है। यदि इसे व्यापक स्तर पर अपनाया जाए, तो यह मनुष्यों को उनकी आंतरिक एकता का अनुभव करने में सक्षम बनाती है–‘सर्व’ के भीतर वही चेतना है जो ‘स्व’ में है। ध्यान के इस आंतरिक अनुभव का प्रभाव समाज में विभाजनकारी मानसिकता को खत्म करके सार्वभौमिक भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है, अतः यह आदर्श साकार हो सकता है। ओशो सिखाते हैंः बेशर्त प्रेम और करुणा का वैश्विक संदेश, साझा संसाधन और सहयोग, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, एकता की अनिवार्यता, बुद्ध या युद्ध, महावीर या महाविनाश, विभाजनों से मुक्ति, सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण, संघर्षों और युद्धों का अंत, सह-अस्तित्व की समझ। ध्यानी को पता चलता है कि व्यक्ति से विश्व तक एक ही जागरूकता का विस्तार है, जो धर्मों के कारागृहों और राष्ट्रवाद से परे एकता की अनुभूति प्रदान करता है।

- ओशो के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष क्या हैं ?

ओशो के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल रटंत विद्या एवं बौद्धिक विकास पर केंद्रित है, भावनात्मक व आध्यात्मिक पक्ष की पूणतः उपेक्षा करती है। यह तुलना, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमन्यस्ता आदि दुर्गुणों को प्रोत्साहित करती है, जिससे रचनात्मकता और मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। बाहरी सफलता पर अतिशय जोर, मौलिकता व रचनात्मकता का दमन, आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं की अनदेखीः ये प्रमुख दोष हैं। इन्हें दूर करने के लिए शिक्षा में ध्यान, आत्म-चिंतन, गैर-गंभारता, स्वधर्म का पोषण, प्रेमपूर्ण माहौल, और सृजनात्मकता को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा, टंकी में बाहरी पानी भरने के समान है। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का अर्थ हैः कुएं के भीतर से जल निकालना। इसका मतलब है कि अभी हम वास्तविक शिक्षा दे ही नहीं रहे। ऋषियों ने कहा हैः विद्या ददाति विनयं। किंतु विनयरूपी अमृत की जगह हमारी शिक्षा अहंकाररूपी विष देती है।

- शिक्षा में क्रांति लाने हेतु किन आधारों पर मुख्यतः जोर दिया जाना चाहिए ?

मन पर सूचनाओं का बोझ लादने की बजाए, अंतरात्मा से मौलिक विचारों को पैदा होने का वातावरण निर्मित हो। शिक्षकों को एक मार्गदर्शक और प्रेरक भूमिका निभानी चाहिए, ताकि शिक्षा विद्यार्थियों को केवल आजीविका के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करें। नई शिक्षा की बुनियाद इन स्तंभों पर आधारित हो- ध्यान को शिक्षा का हिस्सा बने, रचनात्मकता और कला का प्रोत्साहन, सहयोग आधारित, परस्पर निर्भरता की समझ बढ़े, आध्यात्मिकता और उच्च जीवन मूल्यों का समावेश हो, व्यक्तिगत रुचियों का सम्मान, स्वधर्म की खिलावट हो, बहुआयामी समग्र विकास, जीवन की तैयारी, स्वस्थ मानसिकता, सृजनशील, प्रेमपूर्ण और सहिष्णु नागरिक बनें, दीर्घकालिक तृप्ति का अहसास हो सके।

- यदि ओशो की बात न सुनी तो क्या मनुष्य के सर्वनाश के अलावा अन्य विकल्प नहीं है ?

ओशो के अनुसार, मनुष्य के पास वर्तमान में दो ही रास्ते हैंः जागृति-प्रीतिपूर्ण जीवनशैली या तीसरा, अंतिम विश्वयुद्ध। अगर उनकी बातों पर ध्यान न दिया गया, तो मनुष्य अपनी लालच, हिंसा और भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल चुका है। अहंकार-केंद्रित राजनीति, पर्यावरण का अंधाधुंध शोषण करने वाली तकनीकी, और आत्मिक शांति की अनदेखी ही विश्व-अशांति का कारण बनेगी। यदि हम ध्यान, प्रेम और सत्य के मार्ग पर न चलें तो समाज में बढ़ती गलाघोंट स्पर्धा, बेचैनी, तनाव, और युद्ध जैसी स्थितियां और भी विकराल रूप लेंगी। आज के विज्ञान ने जहां सुख-सुविधाएं दी हैं, वहीं उनका गलत उपयोग पर्यावरणीय संकट और परमाणु युद्ध के खतरे को भी बढ़ा रहा है। केवल जागरूकता, ध्यान और व्यक्तिगत परिवर्तन ही मनुष्य को विनाश से बचा सकते हैं। यदि उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया, तो मनुष्य अपनी सामूहिक मूर्खता के कारण सर्वनाश के कगार पर पहुंच सकता है। ऐसी आपात्कालीन स्थिति में यदि ध्यान और प्रेम का मार्ग अपनाया जाए, तो मनुष्य एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकता है।

Total Users : 723939

Total Users : 723939 Total views : 974199

Total views : 974199